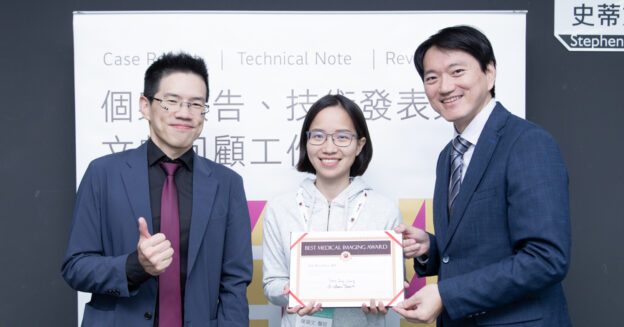

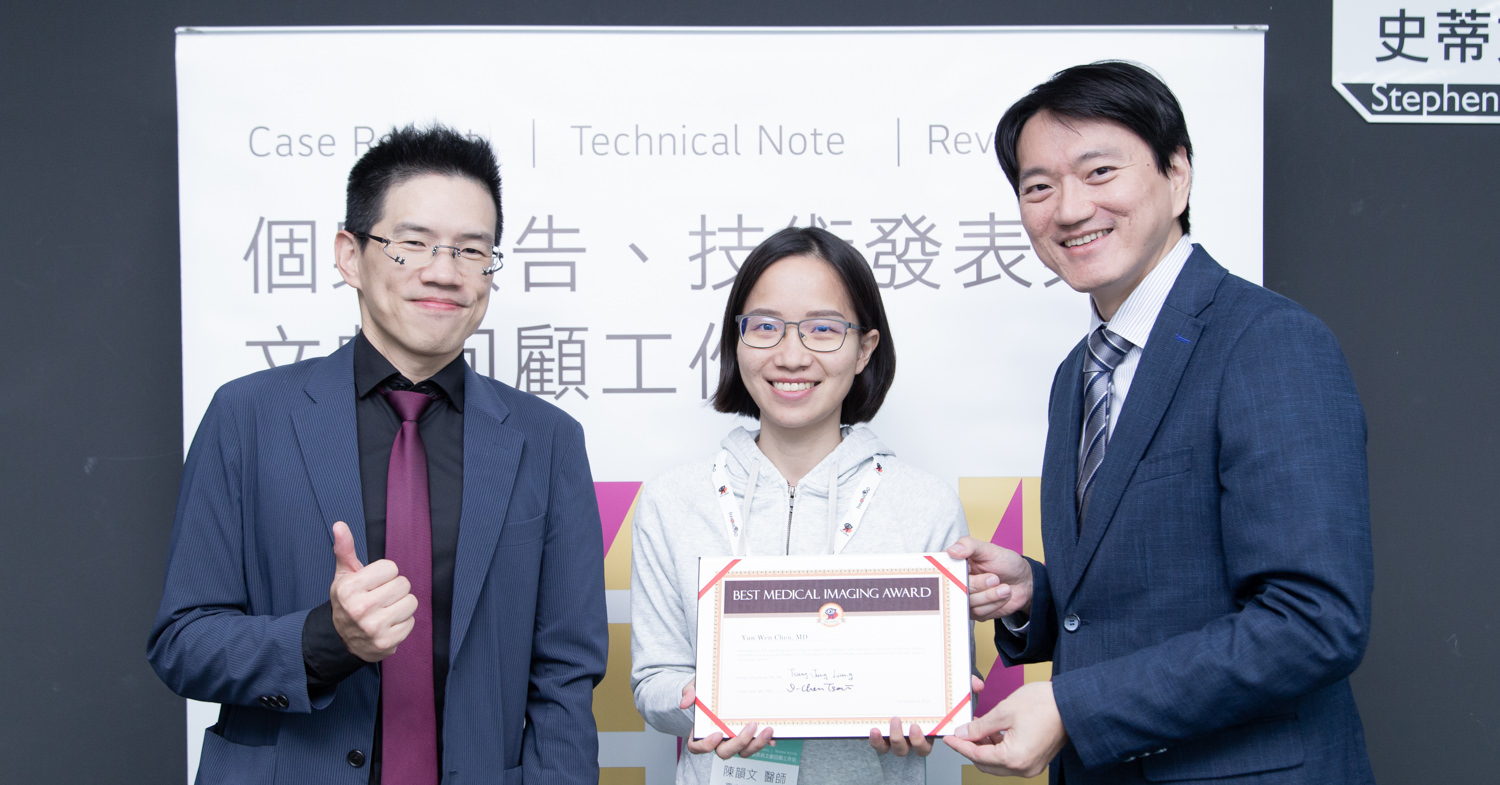

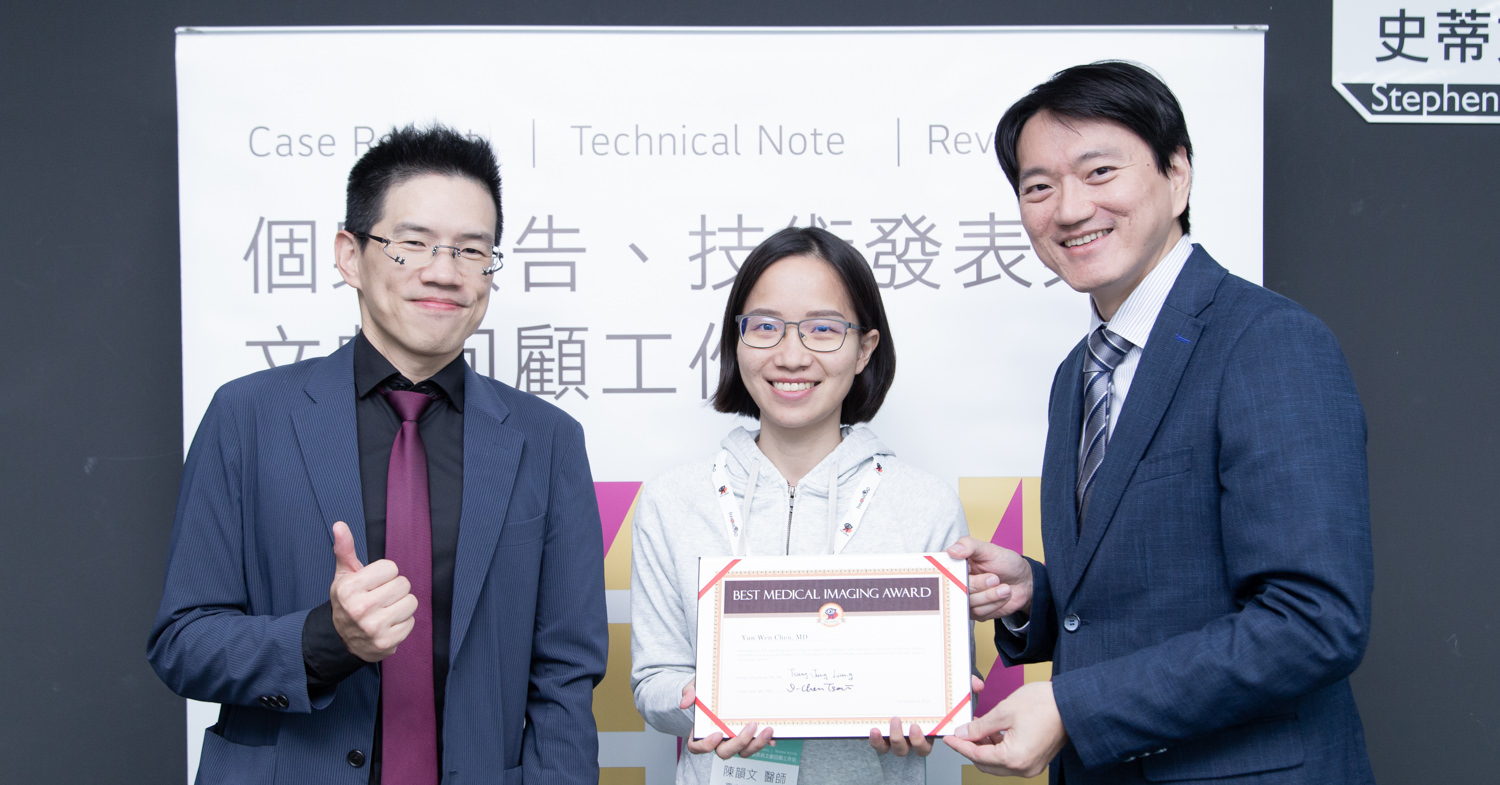

作者:臺中榮民總醫院 過敏免疫風濕科 陳韻文 醫師

在課程前,我已有 6 篇 SCI 論文發表(original article 4 篇、letter 2 篇)的經驗。雖然有 2 篇 letter,但並非一開始就以 letter 為目標撰寫,而是高分期刊(impact factor 分別為 11.8 與 12.0)退稿 original article 後,建議轉投 letter 所致。

升等要求 original article,但我因為被「第一名」蒙蔽,讓 original article 最終變成 letter。也因升等條件,我覺得自己沒有立刻學會撰寫 case report 或 review article 的需求。至於 technical note,我只想到骨關節超音波,但我的研究主軸在藥物過敏,似乎更沒有需求。

在 BWH 的一年,打開研究世界的多種可能。

2024–2025 年間,我在美國哈佛大學醫學院附屬布萊根婦女醫院(Brigham and Women’s Hospital, BWH)過敏及臨床免疫科擔任一年期研究員。

每年七月,指導教授都會舉辦「Introductory Course for Allergy and Immunology Fellows Program」,除了介紹最新知識外,也安排職涯規劃分享與諮詢。

地靈人傑的波士頓聚集了世界各地的強者,來自奈及利亞的 Ayobami T. Akenroye 醫師給 Fellow 們以下幾點建議:

- Many mentorships, not only one, especially academic mentor. Multiple mentors’ feedback.

- Be honest.

- What excites you?

- Industry, practice, BWH, MGH, anywhere, you can do research.

- Keep your door open.

- Network.

- Initiation from the field we don’t know.

- Start from a subset of diseases.

- A review article or meta-analysis in the field you are interested in.

其中最改變我觀念的有兩點。

閱讀更多 »