作者:馬偕兒童醫院 兒科 王志豪 醫師

剛好蔡校長最近寫了「寫臨床論文有什麼意義?還不是為了升等在那裡硬寫?」,看完之後頗有感觸。

的確,做不喜歡的事往往難以長久;但隨著年紀漸長,我也慢慢開始不再排斥,甚至嘗試從論文寫作中找到樂趣。

在這個過程裡,常常會碰到許多實務問題,例如醫學影像的呈現與優化、箭頭標示的使用、圖片賣點不明等。雖然偶爾運氣好能被期刊接受,但總覺得圖片還可以更好,只是自己不會處理,也找不到合適的人請教。

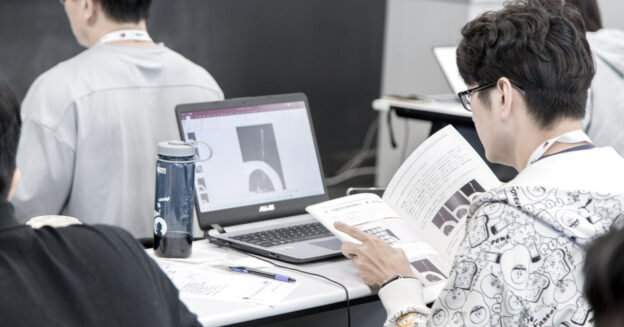

所幸有蔡校長開設的《個案報告、技術發表與文獻回顧工作坊》,讓我終於能夠系統性地學習這些實用技巧。

不論職級,寫論文這項技能都需要自己點。

在普遍認為 original article 才是正途的氛圍中,報名 case report 相關課程難免有些心虛。但看到今天與會的同學也滿多資深的面孔,代表不管達到了哪個職級,都有論文寫作的剛性需求。

相關技巧與經驗,並不會因為升上主治醫師或主任後,就自動都懂得怎麼寫。

原來 PowerPoint 裡就有我找了多年的箭頭!

課程內容非常充實,但我覺得收穫最大的,還是講師手把手帶領我們實作圖片編修。

能夠現場嘗試與修正的機會非常難得。以前我一直找不到所謂「箭鏃形箭頭」,只好去網上搜尋 icon 圖片使用,結果來上課才知道原來 PowerPoint 裡就有現成功能。

再加上亮度、對比度、構圖等細節調整,都是以前從未留意的方法,相信未來在投稿時會有很大幫助。

寫 case,是能解決別人問題的過程。

在文獻整理與寫作上,我學到的重要心法是,case report 的價值不只在於「稀有」,更重要的是能否呈現臨床意義或教學價值。

無論是個案報告或技術文章,重點都在於如何展現臨床思維與問題解決的過程,或呈現獨特的影像特徵。

即使只是流程上的微小調整(例如貼膠帶的位置、穿刺角度的改變),若能以量化方式顯示差異,就能將主觀感覺轉化為客觀數據,成為具研究價值的主題。

修正流程,動筆前先選好期刊,少走冤枉路。

在發表策略上,也學到動筆前就應選定目標期刊,確認是否為 SCIE 收錄、是否符合升等規定,以免投入大量心力卻誤投至 ESCI 或掠奪性期刊而前功盡棄。

面對退稿要保持平常心,把它視為學術路上的日常,預先規劃好退稿後的因應流程與備選期刊,甚至考慮將稿件「降級」或轉投其他專科期刊,以最大化努力成果。

學術寫作是一場與自己競賽的長跑

最後,紮實的基礎工作仍是學術寫作的根本,包括優化臨床流程以擠出研究時間、建立可搜尋的個人病例資料庫,確保珍貴案例能被有效整理與再利用。

雖然有些內容仍待更深體會,但我相信,學術之路是一場長跑。

唯有持續學習與耐心累積,才能在平穩的心態中,將臨床經驗化為對醫學界有貢獻的知識。

再次感謝新思惟團隊的用心與指導,就連訂的素食便當都非常好吃,讓這一天的課程既充實又愉快。

最新活動