答:(蔡依橙)

我認為 AI 讓能力的貧富差距變大,而不是變小。

你可能會認為,AI 工具讓初學者們能夠更快速的完成很多事情,不懂的事情,以前要搜尋很久,現在問一下 ChatGPT 或者 Google 的 AI 模式就有初步方向,很快就能理解以前要地毯閱讀很久的內容。

答:(蔡依橙)

我認為 AI 讓能力的貧富差距變大,而不是變小。

你可能會認為,AI 工具讓初學者們能夠更快速的完成很多事情,不懂的事情,以前要搜尋很久,現在問一下 ChatGPT 或者 Google 的 AI 模式就有初步方向,很快就能理解以前要地毯閱讀很久的內容。

答:(蔡依橙)

Major revision,基本上就是「考慮給你過」了,在這個階段作任何事情,最好都不要去點「激怒值」。

使用 AI 自動生成回覆,因為他不知道你的論文在寫什麼,也不知道你將採取什麼策略,生出來的內容會非常通順,但極為空洞。你問大學老師就知道,學生交來這種報告,是激怒值很高的。(內心 OS:所以你現在是瞧不起我嗎?你用 AI 亂噴的東西,我要花自己的時間/人生去閱讀?)

作者:臺中榮民總醫院 過敏免疫風濕科 陳韻文 醫師

在課程前,我已有 6 篇 SCI 論文發表(original article 4 篇、letter 2 篇)的經驗。雖然有 2 篇 letter,但並非一開始就以 letter 為目標撰寫,而是高分期刊(impact factor 分別為 11.8 與 12.0)退稿 original article 後,建議轉投 letter 所致。

升等要求 original article,但我因為被「第一名」蒙蔽,讓 original article 最終變成 letter。也因升等條件,我覺得自己沒有立刻學會撰寫 case report 或 review article 的需求。至於 technical note,我只想到骨關節超音波,但我的研究主軸在藥物過敏,似乎更沒有需求。

2024–2025 年間,我在美國哈佛大學醫學院附屬布萊根婦女醫院(Brigham and Women’s Hospital, BWH)過敏及臨床免疫科擔任一年期研究員。

每年七月,指導教授都會舉辦「Introductory Course for Allergy and Immunology Fellows Program」,除了介紹最新知識外,也安排職涯規劃分享與諮詢。

地靈人傑的波士頓聚集了世界各地的強者,來自奈及利亞的 Ayobami T. Akenroye 醫師給 Fellow 們以下幾點建議:

其中最改變我觀念的有兩點。

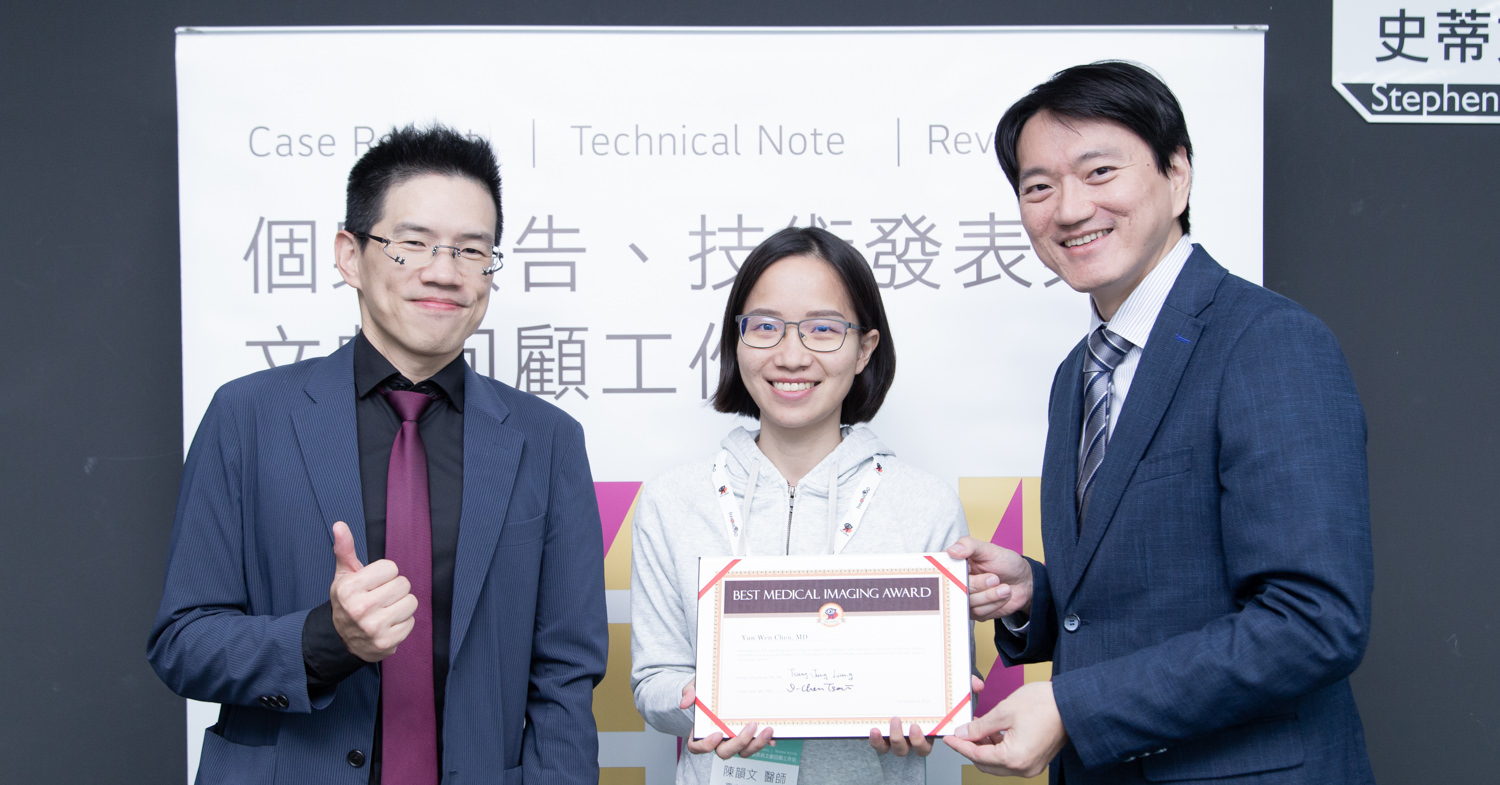

作者:劉彥均 醫師

去年3月的時候有參加過《醫學論文與寫作工作坊》,在當時雖然學到了 original 論文文體的撰寫與排版,但是獲得 idea 的方法,還是感覺缺少了一塊。在各科輪訓期間除非指導老師很熱心地把資料都收集好、IRB、統計都跑完,又或者是學長姐研究室下有小題目可做,不然光靠自己的 idea 去發展 original,是非常非常艱辛的。

互動實作課完美地打中我在影像處理上的痛點。為了先前的 case report,我在放射科輪訓時問過放射師、技術長詢問 PACS 系統相關的處理,還有了解平時的工作與影像處理的流程,並從機器上抓原始檔案,再用 Horos 重組影像,完全沒想過 PowerPoint 竟然也能成為修正影像的強大工具,而且效果非常好。

也透過蔡校長介紹自己以往的發表,看見了那些影像重組功能在真實世界是如何呈現、幫助臨床決策的,真的收穫良多,這在以往的學習經驗中極度缺乏!

作者:新竹馬偕 急診 劉世清 醫師

在上這堂課之前,我對「個案報告」的想法其實很單純,也可以說有點狹隘。我一直覺得,要寫出一篇值得投稿、能被刊登的個案報告,一定要找那種非常特別、極為罕見的病例。好像只有遇到別人沒看過的病人,才有資格拿來寫報告。

所以在臨床工作中,我常常會想:如果哪天真的遇到很少見的病人,一定要趕快把資料留下來、收集影像、整理文件,準備哪天拿來投稿。

多虧來這次上課,我才發現原來我以前的想法真的太片面,也單純到有點幼稚。

講師提到一句話,我印象深刻:「能不能刊登,不是看個案多特別,而是看它有沒有教育意義。」

回想起來,確實如此。再罕見的疾病,也常有前人寫過;教科書也早有詳盡的介紹。真正能帶來價值的,是在這個病人的診斷與治療過程中,我們所獲得的臨床判斷、錯誤提醒,或能幫助其他臨床醫師避免走冤枉路的經驗分享。那才是一篇好個案報告的核心。